福岡県八女市を拠点に活動する地域文化商社・うなぎの寝床とのコラボレーション壁紙が2025年7月8日にリリースされました。今回コラボに至った経緯や制作過程をレポートとしてお届けいたします。

うなぎの寝床は、これまで潜在化していた様々な地域文化・資源に目を向けて、新たな価値を見出す活動を行ってきました。中でも「もんぺ」を再解釈し、現代の生活にフィットするプロダクトに落とし込んだ「MONPE」は、地元の伝統工芸品である久留米絣の生地を、工芸品から日常品へと身近なものへ昇華した一例です。そんな風に、久留米絣をもっと日本の日常へ、暮らしの中へ溶け込ませていきたい。そんな強い思いが今回のプロジェクトの出発点です。

一方WhOも、地域との取り組み、アーティストやブランドとのコラボレーションなど、様々なアプローチで「壁紙」を表現してきました。日常の中に、生活空間の中に「壁紙」はあります。今回の目的である、『久留米絣という地域資源を暮らしの中へ浸透させていく』ことの一助をWhOの壁紙が担えたらと、今回のプロジェクトが始動しました。

現地の視察を通して感じた久留米絣の「あべこべ」な魅力

絣特有の揺らぎや、織りの風合いが魅力の「久留米絣」。その魅力を最大限に引き出すデザインの探求は、現地への訪問から始まりました。

今回久留米絣の生地および壁紙のデザイナーとして、テキスタイルデザインユニット・pole-pole(ポール トゥ ポール)が参加。現地の織元を訪れ、職人の方との対話や視察を通して、久留米絣の魅力を探ります。

織元の方の説明を受けるpole-pole・廣瀬さん(左)と近藤さん(中心)

約80年以上前の織機を用いて織る久留米絣は、機械織りでありながら工程の中に多くの人の手が介在します。図案と呼ばれる柄の設計図をもとに糸を括り、染め、括り糸を外し、織り始める。ひとつひとつの工程を丁寧に慎重に積み上げていかなければ、絵柄が完成することはありません。そんな多くの職人の結晶でできあがった一枚の布。全員が最初の図案を再現するために、自分の役割を全うしている姿がとても印象に残りました。

絣の特徴ともいえる絵柄の揺らぎは、ある意味意図的ではなく、職人さんたちがどうにか綺麗な絵柄を完成させようと奮闘し、それでも複雑な工程や人が介在していくことで生まれる何とも深い味わいなのだと気づかされました。だからこそ、絣のゆらぎは私たちにとって美しく親しみ深く感じるのかもしれません。

そんな久留米絣の魅力を再発見した視察を終え、更に対話を重ねるうち、pole-poleから「あべこべ」という単語が出てきました。どうにかして図柄をキレイに合わせようとする職人さんたちと、柄の揺らぎを美しく感じる私たち。そのある種矛盾した関係が「あべこべ」だけれど、そこに愛おしさすら覚えるような、つくり手への尊敬の意を込めた言葉でした。

「あべこべ」を体現した3つのデザイン

この言葉を皮切りに、生地・壁紙のデザインも「あべこべ」をテーマとして始動。視察によって知った久留米絣の制作過程や技術を丁寧に読み解きながら、実際のデザインへとおこしていきます。今回pole-poleによってつくられたデザインはこちらの3種。

1. あべこべ三角

「リピート」だけど「ランダム」

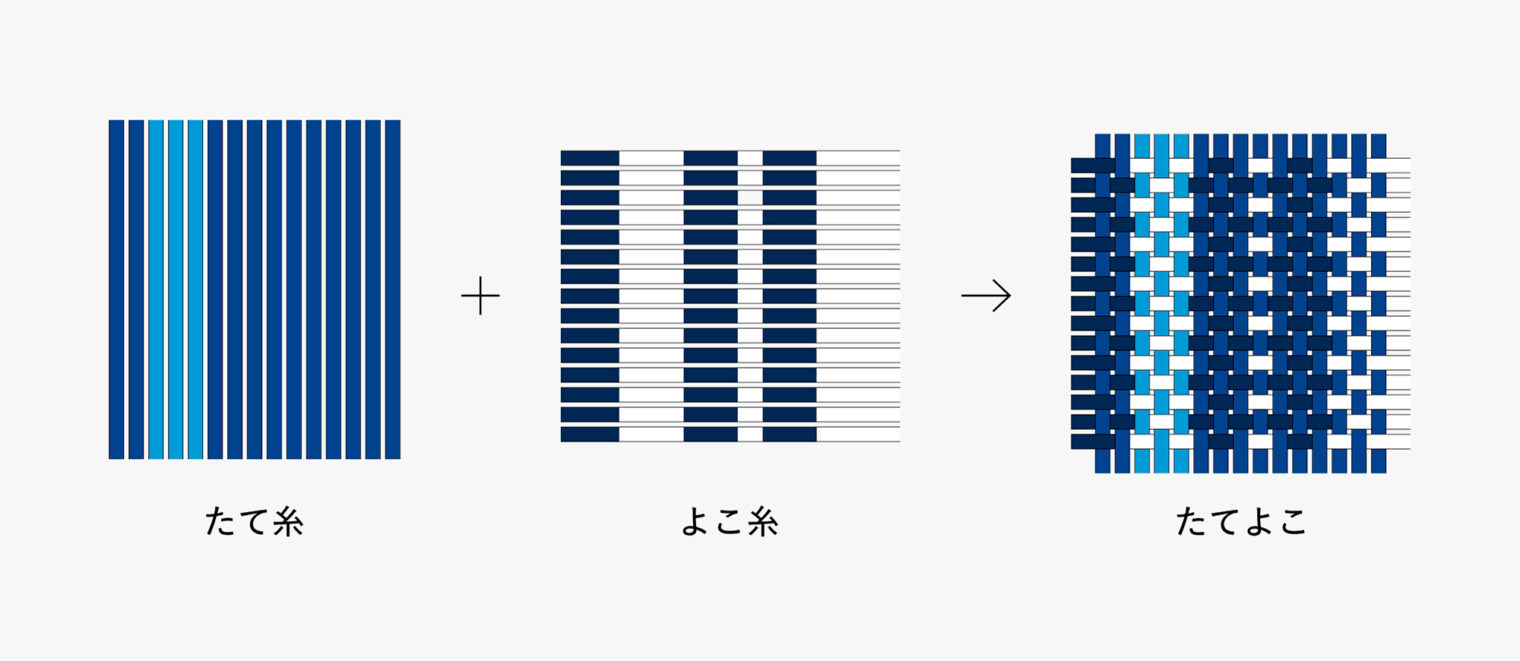

通常の久留米絣(よこ絣)では、図案1柄分(約24cm)を繰り返し織り続けることで、リピートした柄をつくります。

よこ絣の仕込みでは、よこ糸を織機にためにトング(木管)に巻く作業を行います。その際、本来は全て同じ巻き方で柄を揃えますが、この生地では通常の巻き方のトングAと、異なる巻き方をしたトングBの2種類を準備しました。 Bはよこ糸の巻き上げ位置をわずかにずらすことで模様が反転。AとBを不規則に配置することで、単純なリピートではないリズムのある柄が生まれました。

画像左:『あべこべ三角』の織り工程、画像右:できあがった『あべこべ三角』の生地。三角のモチーフが単純なリピートではなくランダムに出現するよう織り方を工夫

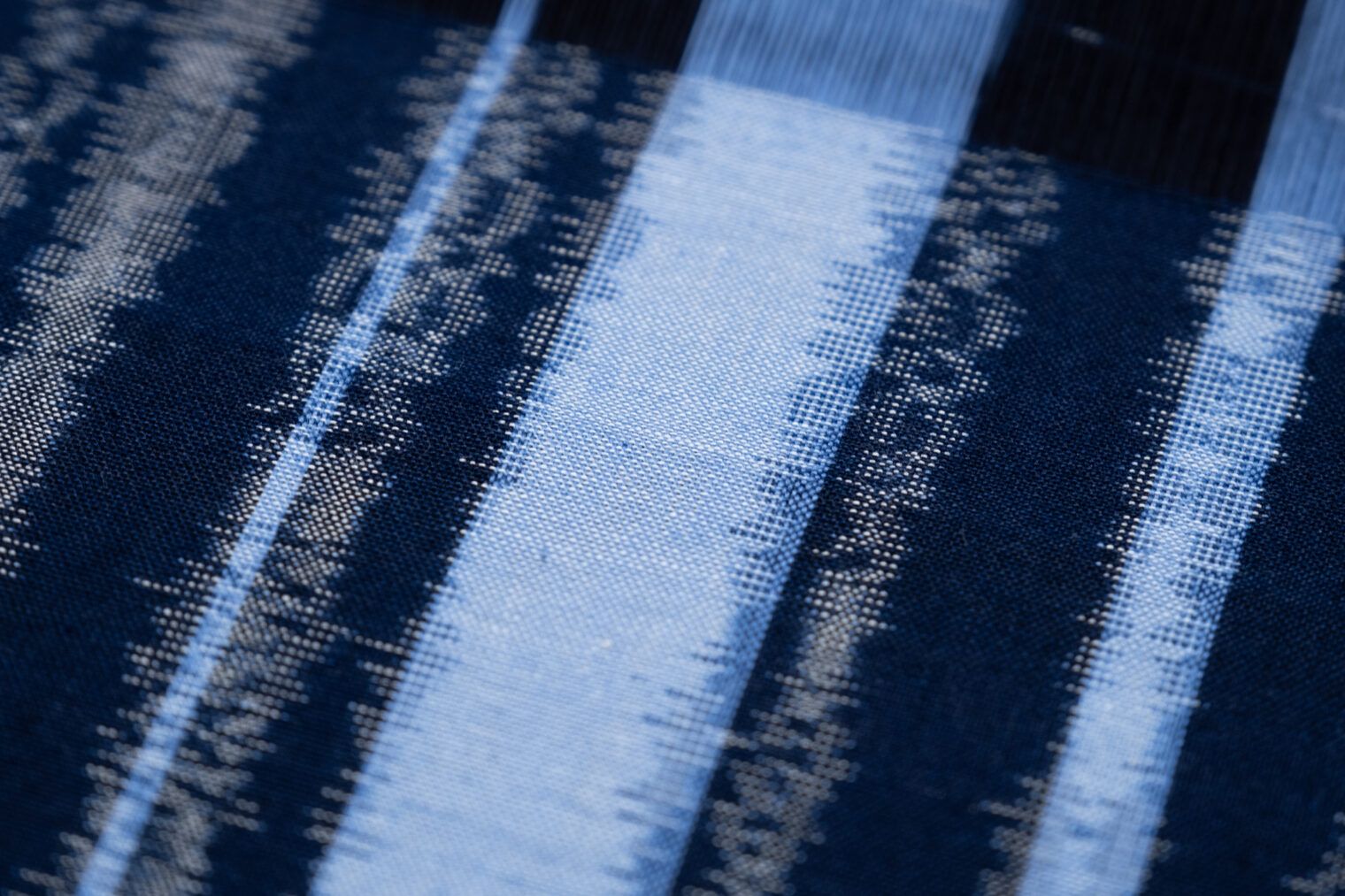

2. あべこべストライプ

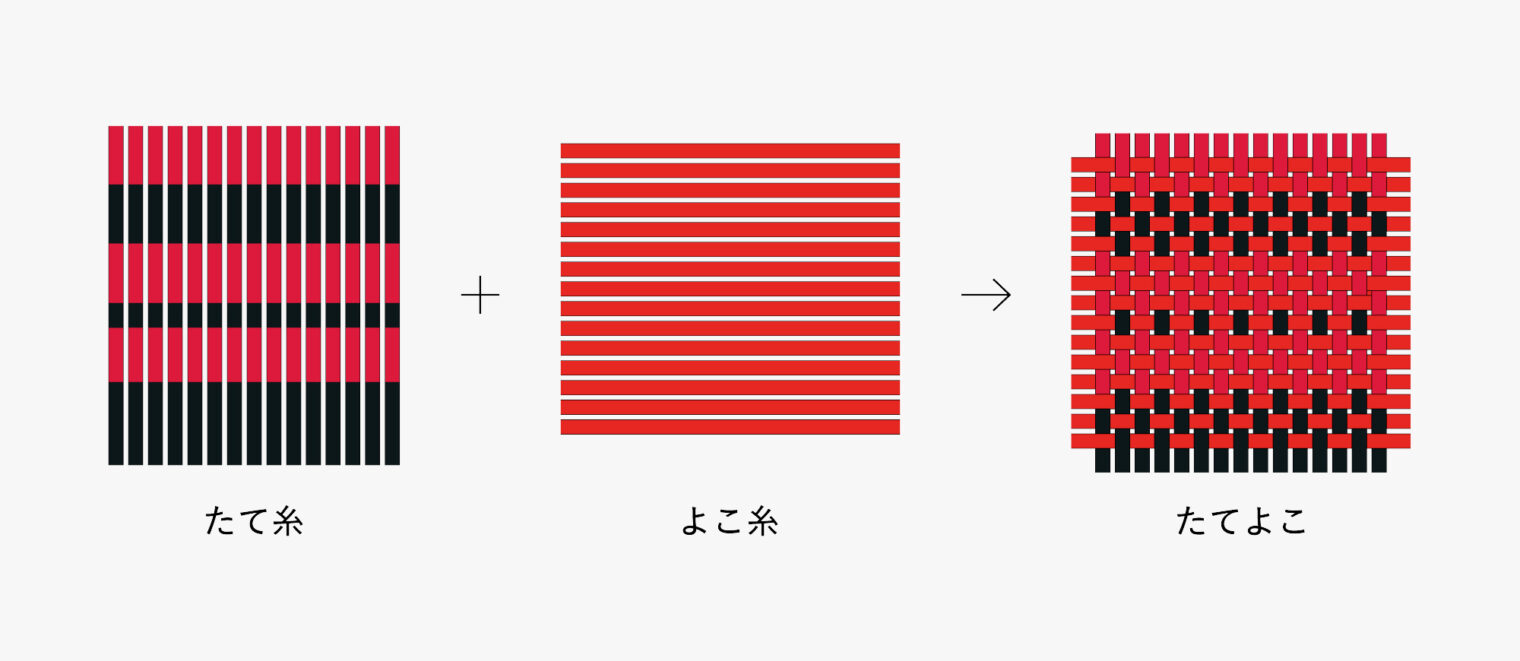

「タテ」だけど「ヨコ」

ストライプ(たて縞)を「よこ絣」で表現しました。通常のストライプは、たて糸に異なる配色の糸を並べて織り上げますが、この生地ではよこ糸を染め分けた絣糸を用いて柄を構成しています。たて糸にも縞を入れることで、たてとよこの色が交差し、奥行きのある表情が生まれました。

実際の『あべこべストライプ』の生地

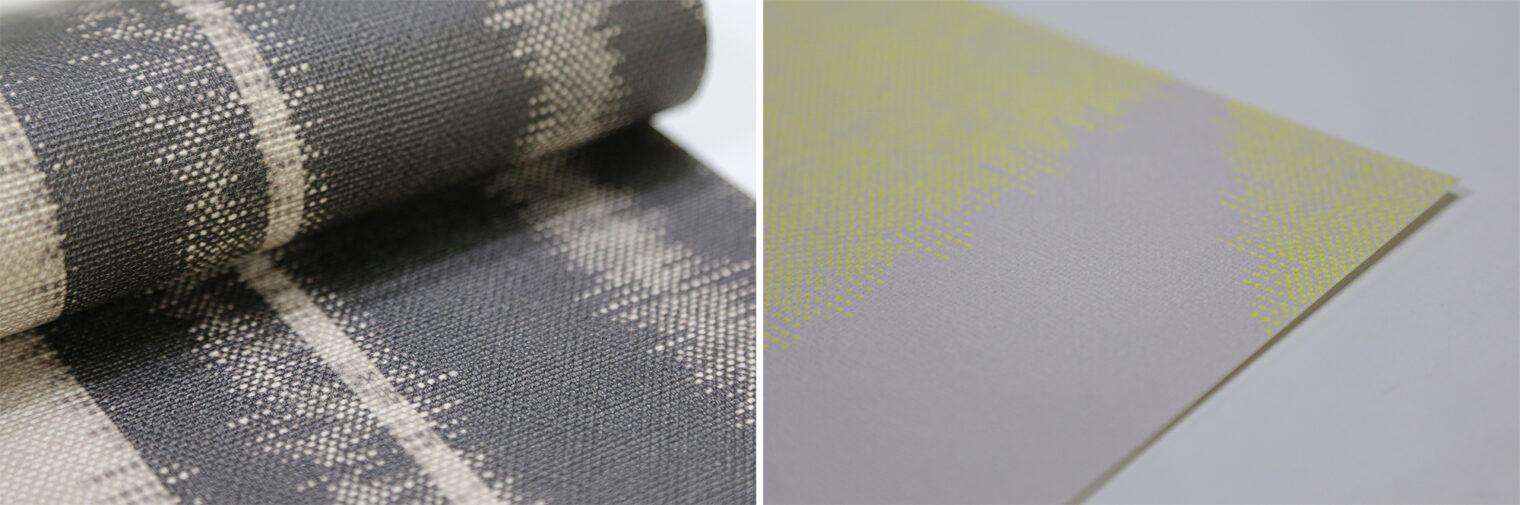

3. あべこべボーダー

「ヨコ」だけど「タテ」

ボーダー(よこ縞)を「たて絣」で表現しました。通常のボーダーは、異なる配色のよこ糸を一定の幅で切り替えて織り上げますが、この生地ではたて糸に染め分けた絣糸を並べることで柄が構成されています。コントロールできない糸のゆらぎが持つ美しさやおもしろさが詰まった、味わい深いボーダーとなりました。

新たな出会いを生む壁紙へ

そんな生地製作の過程を経て、壁紙のデザイン製作に取り掛かりました。実際の生地でしか表現できない”絣の揺らぎ”というアイデンティティを守りながら、スケールアップやカラーバリエーションの作成など、壁紙だからこそできる表現を探求。

久留米絣という地域資源を、どのように空間に結びつけ、新たな魅力を創出していけるのか。壁紙がもたらす、久留米絣との新たな出会いをイメージして作りあげた壁紙です。

私たちが描く地域文化のこれから

今回のプロジェクトは、伝統の価値を次世代へとつなぐ新しい産地モデルのひとつの提案です。久留米絣の文化や技術を、空間づくりやライフスタイルの中に浸透させることで、市場や関係人口を広げ、地域産業の継続的な循環を目指しています。

たとえば、壁紙のデザインをきっかけに、初めて久留米絣に出会う人が生まれるかもしれません。また、これまで生地として親しまれてきた絣の文様や織りの表情が、壁紙や他のプロダクトに転用されることで、あらたな価値や魅力を獲得し、地域産業としての可能性をさらに広げていく――。私たちは、そんな未来を具体的に描いています。